|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| sitemap | |||||||

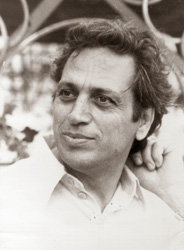

* “In fondo scrivo perché sono un rivoluzionario, inteso nel senso profondo della parola. Per cambiare, per migliorare, per vivere pensando sempre che l’altro sono io e agendo di conseguenza, occorre essere continuamente in lotta, continuamente in rivolta contro le abitudini che generano la passività, la stupidità, l’egoismo. * Alberto Manzi è nato a Roma il 3 novembre 1924. Il suo rendimento nei primi anni scolastici è eccellente, ma a ben vedere già dimostra l’inaffidabilità dei giudizi e delle schede di valutazione. Le pagelle, infatti, testimoniano come alla fine di ogni anno risultasse “lodevole” in tutte le materie tranne che in canto e aritmetica in cui era soltanto “buono”. * “Facendo la guerra, poi, ho scoperto che tante cose per cui si pensava valesse la pena vivere erano solo delle falsità. […] Soprattutto dopo l’esperienza della guerra, l’idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, […] rinnovare un po’ la scuola, per cambiare certe cose che non mi piacevano.” Estratto dell’intervista filmata TV buona maestra. La lezione di Alberto Manzi, rilasciata a Roberto Farné con la regia di Luigi Zanolio, 1997 “La scuola ha bisogno di rinnovarsi. Deve diventare una scuola che aiuta lo sviluppo intellettuale dell'individuo, una scuola di pensiero, capace di sollecitare lo sviluppo di tutte le capacità intellettive di un bambino.”

Dopo la guerra l’“idea fissa” si realizza nel carcere minorile Aristide Gabrielli, dove prende servizio dal 1946. Il suo compito è insegnare a novanta ragazzi tra i nove e i diciassette anni, ed è fondamentale conquistarne da subito l’attenzione e la fiducia. Manzi sceglie un metodo anticonvenzionale ma infallibile. “All’inizio della prima lezione mi s’avvicina un ragazzo, il boss dei detenuti e mi dice: ‘Tu ti metti lì a leggere il giornale e noi ci godiamo quattro ore di tranquillità’. E io: ‘Mi spiace ma mi pagano, qualcosa devo insegnarvi’. E lui: ‘Allora ce la giochiamo, se vinci tu insegni, se vinco io te ne stai zitto e buono’. ‘Bene, ce la giochiamo a carte?’ ‘No, a botte.’ Eravamo quasi coetanei, ma io uscivo da quattro anni di Marina. Vinsi senza fatica e salii in cattedra.” Il risultato è sorprendente: i giovani detenuti non solo cominciano a scrivere insieme al maestro la storia di un gruppo di castori che lottano per la propria libertà, ma la mettono anche in scena. Manzi ne trarrà il suo primo romanzo, Grogh, storia di un castoro, vincitore del premio Collodi per le opere inedite nel 1948, pubblicato da Bompiani due anni dopo e poi tradotto in ventotto lingue. Insieme a Grogh, nel carcere di Porta Portese vede la luce La Tradotta, il primo mensile redatto e successivamente stampato da detenuti.

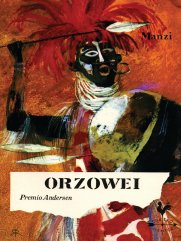

Il rifiuto dell’ambiente accademico lo riporta alla scuola elementare dove resterà per tutta la vita, l’istituto Fratelli Bandiera di Roma. Nel 1954 scrive Orzowei, vincitore nel 1956 del premio Andersen e clamoroso successo internazionale. Ripubblicato da Bompiani e tradotto in trentadue lingue, Orzowei è la storia di Isa, un trovatello bianco che, dopo aver vissuto tra i neri come emarginato da tutti, muore implorando che bianchi e neri superino gli ostacoli del colore della pelle e dell’appartenenza a una tribù. Questo sguardo rovesciato sui problemi dell’emarginazione e del razzismo ha una portata dirompente: il giovane Isa, con addosso solo la sua pelle di leopardo, l’arco e le frecce, diventerà un’icona, soprattutto in seguito alla realizzazione della riduzione televisiva nel 1977 in tredici puntate per la Rai, con la celebre sigla degli Oliver Onions. La sua figura campeggia in tutto il mondo su manifesti, copertine di dischi, opuscoli da ritagliare, fotoromanzi per ragazzi, libri illustrati con le immagini di scena.

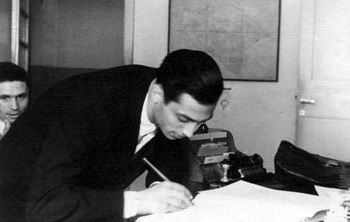

“Io non so cosa sono. Sono Swazi, sono Boscimano, sono bianco. E forse non sono niente di tutti e tre o sono tutti e tre messi insieme.” * Nel 1955, poiché l’università di Ginevra gli affida una ricerca scientifica su una specie di formica amazzonica, fa il suo primo viaggio in America Latina. Ancora una volta l’“idea fissa” prevale sul resto, e il naturalista lascia spazio al maestro. A contatto con i contadini analfabeti, sfruttati e privi di diritti, Manzi sente di poter dare il suo contributo alla libertà degli indios e dei campesinos e apre un nuovo campo d’azione. Prima da solo e poi con gruppi di studenti universitari provenienti da tutta Italia, seguirà per vent’anni programmi di cooperazione internazionale tanto rivoluzionari da procurarsi accuse di sovversione e guevarismo. Al riguardo afferma: “In Perù e Bolivia, dove la situazione politica si era fatta pesante, non era possibile tornare. Alcuni Stati non mi davano più il visto: non ero una persona gradita…”. * “È questo il tratto rivoluzionario di Alberto Manzi, quel cambiare il mondo non cercandolo in una palingenesi totale, non cercando qualcosa che capovolga ogni senso, ma, anzi, attingendo alla tradizione, guardando alla terra, alla capacità che la terra ha di compensare chi fatica rispettandola. E guardando quindi anche agli altri con l’idea che si possa essere in conflitto per capirsi. E capirsi passa anche attraverso il conflitto. Non la distruzione ma il conflitto per capirsi.” Fahrenheit, Radio 3, puntata del 12 settembre 2005 su E venne il sabato * Nel pieno della sua attività di insegnante e divulgatore scientifico per ragazzi – si pensi ai suoi testi nella collana Incontri con la natura per la casa editrice La Scuola –, nel 1960 la Rai lo ingaggia per un progetto in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione. L’intento è quello di usare lo strumento televisivo per insegnare a leggere e a scrivere a milioni di italiani ancora analfabeti, e, dopo settimane di provini, si fatica a trovare qualcuno che convinca la produzione. Il provino di Manzi, che della televisione sapeva poco o nulla, spalanca una prospettiva nuova sulle potenzialità del programma. “Al bar comprai dei fogli da pacchi e tornai allo studio. Il problema non era della lettera o, ma di come far rimanere davanti alla televisione gente che doveva imparare a leggere e a scrivere, pertanto a sottoporsi a un notevole sforzo. Come farli stare davanti al video?

Nasce così il format di Non è mai troppo tardi (corso di istruzione popolare per adulti analfabeti), che andrà in onda fino al 1968, col risultato di aver fatto prendere la licenza elementare a un milione e quattrocentomila italiani e con la fama di più grande esperimento “multimediale” di educazione degli adulti, citato nella letteratura pedagogica internazionale e indicato nel 1965 dall’Unesco come uno dei migliori programmi televisivi per la lotta contro l’analfabetismo. Non è mai troppo tardi, puntata del 1968 sugli aborigeni australiani Arunta (definiti da Manzi “popolo che non ha nulla di moderno, che non ha acquisito nulla dalla civiltà moderna”) * “Di fronte alla porta della mia casa abitava il sor Arturo. Brigadiere della Ps, mi aveva sempre intimorito e pur essendo amico dei suoi figlioli, miei compagni di gioco, mi addossavo alla parete ogni volta che ci incontravamo per le scale. […] Alcuni giorni dopo le prime lezioni di Non è mai troppo tardi, mi spiaccicai al muro per lasciarlo passare. E lui… rimanendo sull’attenti mi dice: ‘Prego, signor Alberto, la prego vada avanti’. * Conclusasi positivamente l’esperienza di maestro “catodico” – in meno di dieci anni si era dimezzata la percentuale di analfabeti adulti –, Manzi torna alla sua scuola, ma non smette di collaborare a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive in collaborazione con la Rai e il Dipartimento scuola educazione, “…quel diabolico strumento, questo era il ritornello che mi martellava dentro… La futilità indistruttibile [in questo modo Manzi definiva l’ambivalente potere della televisione nell’articolo “Leggere e scrivere, che bella tv!”] poteva (e può) aiutare la gente”. Nascono così trasmissioni televisive come Impariamo ad imparare (1971), Fare e disfare (1982), Educare a pensare (1986) e Insieme (1992); e programmi radiofonici come Il ponte d’oro (1968-69), Il mondo è la mia patria (1968-69) e Finalmente anche noi (programma giornaliero realizzato dai ragazzi nel 1973-74).

Nasce così il format di Non è mai troppo tardi (corso di istruzione popolare per adulti analfabeti), che andrà in onda fino al 1968, col risultato di aver fatto prendere la licenza elementare a un milione e quattrocentomila italiani e con la fama di più grande esperimento “multimediale” di educazione degli adulti, citato nella letteratura pedagogica internazionale e indicato nel 1965 dall’Unesco come uno dei migliori programmi televisivi per la lotta contro l’analfabetismo.

Ma gli anni Settanta e Ottanta sono anche segnati dalle sue clamorose battaglie in difesa dei principi educativi in cui non smise mai di credere. Manifesta infatti in un modo singolare il suo rifiuto di redigere le schede di valutazione così come le aveva concepite il governo italiano, perché “non posso bollare un ragazzo con un giudizio, perché il ragazzo cambia, è in movimento…”: si fa preparare un timbro con la scritta FA QUEL CHE PUÒ, QUEL CHE NON PUÒ NON FA da apporre alla pagella di ognuno dei suoi studenti. Una disobbedienza che gli costa la sospensione dall’insegnamento, ma anche una denuncia alla Procura della Repubblica: “…il giudice mi disse: ‘Maestro, ma lei questi giudizi li scrive col timbro… così ci prende in giro!’. Allora l’anno successivo li scrissi a mano, ma sempre lo stesso giudizio”. Scuola buona maestra. L’eredità di Alberto Manzi (parte prima) * Il rifiuto per la burocratizzazione del sistema scolastico è forse anche la ragione per cui negli ultimi anni della sua vita si impegna in prima persona in qualità di sindaco di Pitigliano, il paese del grossetano dove vive dal 1987 con la seconda moglie Sonia Boni e la figlia Giulia. Nella seconda metà degli anni Novanta, infatti, la sfida di Manzi si sposta all’interno delle istituzioni, seppure nell’amministrazione di un piccolo centro della Maremma. A dialogare con lui c’è un altro artefice di una piccola rivoluzione culturale, Marcello Baraghini, editore di Stampa Alternativa, inventore della collana Millelire e consigliere delegato al Turismo e all’Ambiente a Sorano, distante solo sette chilometri dal paese di Manzi. * “E forse ci rivedremo tutti all’inferno: io e voi, maestri che dimenticate il vostro sacrosanto dovere, che ve ne infischiate dei ragazzi; io e voi, direttori illustri incogniti; io e voi, ispettori viventi fra le tarme. Ma con loro, signori provveditori, no. Loro andranno un pochino più giù di me, perché ‘potevano provvedere e non hanno provveduto’. Ma speriamo di non incontrarci. Speriamo che queste mie siano tutte cattiverie. Speriamo. Perché è col nostro lavoro che potremo migliorare il mondo. Perché non voglio credere che la scuola sia tutta così: che quei visi rosei e paffutelli si tramutino in visi duri, crudeli. No! Le mie son cattiverie. Servano però a svegliare i dormienti.” * “Alberto era una persona onesta e buona, amava le persone e le rispettava. Si emozionava di fronte a una farfalla, una ragnatela, un tramonto. Ma non era sempre facile vivere al suo fianco. Non si piegava facilmente, combatteva fino in fondo per le cose in cui credeva. Era un sognatore e un idealista. Amava soprattutto i suoi ragazzi, e a loro dedicava tutta la sua vita. Il suo messaggio era: siate sempre curiosi, cercate di capire, di sapere ancora, e ancora e ancora.”

|